Zack, schnell rüber nach Oslo, ein Nachtflug, die Zeit ist knapp, 26 Stunden bleibt er, bloß nicht zuviel Rummel. Am Morgen, ein langer Eintrag ins noble Gästebuch, dazu eine sarkastische Bemerkung von Gattin Michelle: "Du schreibst da wohl ein Buch." Ein Preis, eine Rede, und abends, na ja, das traditionelle Aquavit-Sorbet im Grand Hotel. Und dann rasch zurück nach Washington. Bloß nicht den Eindruck erwecken, als suche er internationale Anerkennung, gar Ruhm.

"Ich will keinen Popularitäts-Wettbewerb gewinnen", hatte er noch vor seinem Abflug leicht säuerlich auf Reporterfragen geantwortet. Und hatte eigentlich schon zusammengefasst, was das Thema seiner Rede werden würde: "Das Ziel ist es, Amerikas Interessen in der Welt zu fördern. Das Ziel ist es, dass wir eine Macht des Guten in der Welt werden. Dies waren wir über Jahrzehnte. Und wenn ich dabei Erfolg habe, dann wird die Kritik vielleicht abnehmen. Und wenn ich keinen Erfolg habe, dann kann das kein Preis der Welt überdecken."

Welch ein Anspruch: Amerika soll wieder eine Macht des Guten in der Welt werden.

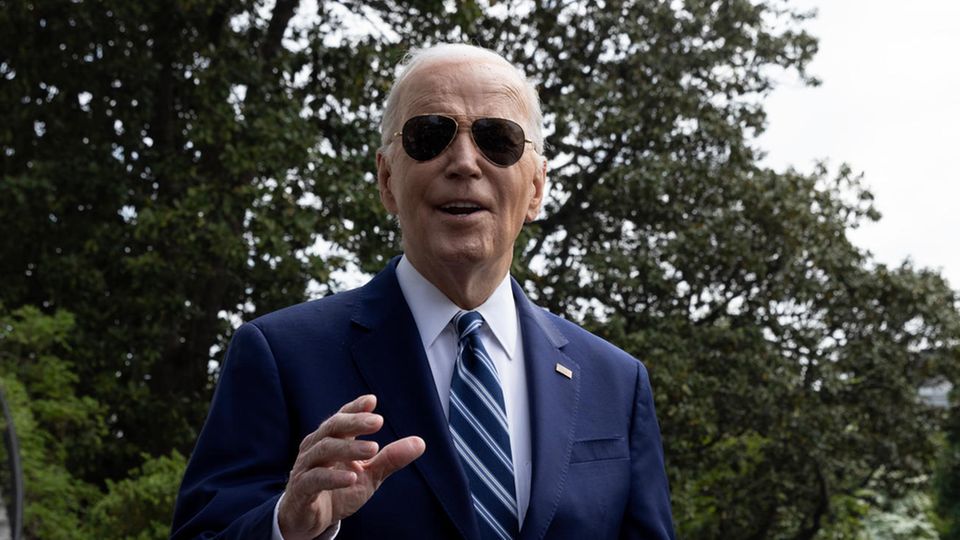

Sein strahlendes Gewinnerlächeln, immer wieder knipste er es an, müde die Augen, Ehefrau Michelle im goldenen Kleid, dazu eine Strickjacke. Als ob es bloß nicht zu festlich wirken sollte. Die beiden hatten ein Jazz-Trio mitgebracht, die strahlend schöne, quietschlebendige Kontrabass-Spielerin Esperanza Spalding, gerade mal 23 Jahre alt. Sie sang, nun ja, von der Hoffnung und ihrem Glauben an die Menschheit. Es sollte bloß nicht zu pompös daherkommen.

Eher Bürde als Auszeichnung

Dieser Friedensnobelpreis war ja von Anfang an mehr Bürde als Auszeichnung für ihn. Andere hätten ihn viel mehr verdient, sagte er, dieser Preis könne nur als Aufruf zum Handeln verstanden werden. In seiner eigenen Partei mühte man sich krampfhaft um Erklärung, die oppositionellen Republikaner fielen genüsslich über ihn her, den angeblichen "Ankündigungspräsidenten", der sich beim Rest der Welt nur einschmeicheln wolle. Und wenn schon dieser Preis, dann solle er dem "US-Soldaten" gewidmet werden, so der konservative Kommentator David Frum, "denn der erhält seit 1941 den Frieden in der Welt." Obamas Pressesprecher hingegen spricht eher hilflos von einem "Zufall".

Nun also Oslo. Die dritte Grundsatzrede, die Obama innerhalb einer Woche hielt, kein Wunder, dass man ihn zuhause schon "Orator-in-chief" nennt, den Chef-Redner. Vor einer Woche hatte er versucht, der Nation zu erklären, warum zusätzliche 30.000 US-Soldaten in Afghanistan für Frieden sorgen sollen - die größte Truppenentsendung seit Vietnam. Anfang der Woche musste er begründen, warum er ein zweites, milliardenschweres Konjunkturprogramm auflegen will - obwohl die Staatsverschuldung schon jetzt astronomisch hoch ist.

Und jetzt also Oslo. Der ultimative Friedenspreis für einen Kriegspräsidenten. Frieden stiften durch Gewalt - ein Widerspruch, wie gemacht für einen wie ihn. Ein Gegensatz, wie gemacht für eine Rede über den Krieg und den Frieden. Eine Rede, gut 20 Minuten, eher kurz für seine Verhältnisse. Eloquent, mit perfekt gebauter Dramatik, eindringlich und mit der manchmal sentimentalen Leidenschaft, die man noch vor einer Woche vermisste, als er in seiner Afghanistan-Rede mal wieder wie ein Harvard-Professor dozierte.

Ein Etappensieg für Obama

Heute war Obama, der internationale Staatsmann, dran. Der Präsident und Oberbefehlshaber. Er lieferte eine ebenso furiose wie nachdenkliche Regierungserklärung als Präsident des Planeten Erde. Sein Auftritt wurde ein wichtiger Etappensieg in seiner globalen Glaubwürdigkeitsoffensive. Und zugleich die Rechtfertigung eines Mannes, der nun befehlen muss, dass seine Soldaten andere Menschen töten. Oder selbst getötet werden.

Da stand ein grundvernünftiger Mann vor der Welt, selbstbewusst, klug, konzentriert. Weder Messias noch Hoffnungsapostel und nur ein bisschen sentimental. Und schon in der vierten Minute kam er auf den Krieg zu sprechen, auf die beiden Kriege, die er nun führen muss. "Was ist ein gerechter Krieg?" fragte er: "Ich bezeuge die moralische Kraft des Gewaltverzichts. Aber gewaltfreie Bewegungen hätten Hitlers Armeen nicht aufgehalten. Und stelle mich der Welt, wie sie ist. Ich muss mein Land schützen. Ja, Krieg ist manchmal erforderlich. Aber er ist zugleich auch immer Ausdruck menschlichen Scheiterns. Ja, Krieg spielt eine Rolle bei der Bewahrung des Friedens. Der Krieg selbst aber ist ohne Glanz."

Da präsentierte sich ein Präsident im Krieg, der kein Kriegspräsident sein will. Dieser Präsident wird auch in Zukunft Gewalt anwenden - als rational und humanitär begründete ultima ratio: "Dass Gewalt manchmal notwendig ist, ist kein Zynismus, sondern Anerkennung historischer Tatsachen." Kein patriotisches Gefasel, keine Kriegslügen mehr wie noch von George W. Bush - und zugleich die klare Absage an "heilige" Kriege aller Art. Er werde internationale Normen einhalten, im Frieden wie im Krieg.

Neue Bescheidenheit

Und so legte Barack Obama einmal mehr ein Bekenntnis zu den USA als einer weltweit engagierten Supermacht ab, die sich in neuer Bescheidenheit übt. Ein glaubwürdiger Appell an Dialog, Vernunft, über Grenzen, Religionen, Ideologien hinweg. Denn globale Probleme lassen sich am besten gemeinsam lösen. Pragmatisch, in Kompromissen. Zu dieser Gemeinsamkeit bekannte er sich. Er hat diesen Krieg geerbt, Afghanistan, Pakistan, Al Kaida, eine ganze Region, die auf dem Pulverfass lebt. Erbte sieben verlorene Kriegsjahre, in denen sich Amerika um seine Glaubwürdigkeit brachte. Jetzt muss Obama in Afghanistan faktisch noch einmal neu anfangen, mehr als 100.000 US-Soldaten sollen die wiedererstarkenden Taliban nun in ihre Grenzen weisen. Es ist die Strategie der Eskalation, die sein Vorgänger George W. Bush in höchster Not schließlich im Irak anwandte: die "surge", eine Flutwelle amerikanischer Soldaten, die die Bevölkerung solange schützen sollen, bis Militär und Polizei selbst für Sicherheit sorgen können. Im Irak funktioniert es - mehr schlecht als recht. Die US-Truppen aber ziehen ab. Von einem Sieg in Afghanistan sprach Obama wohlweislich auch heute nicht. "Stabilisierung" lautet die offizielle Sprachregelung. Er weiß ja, er wird Afghanistan keinen Frieden bringen.

Doch dafür braucht er Partner. Sein Amerika, Obamas Amerika, fordert Verantwortung, Engagement und "Opfer" auch von anderen. Und so redete er einmal wieder seinen Freunden in Europa ins Gewissen: "Wir haben Fehler gemacht. Aber die simple Wahrheit ist auch: Wir haben seit 60 Jahren zur Sicherheit in der Welt beigetragen. Mit unseren Waffen und mit dem Blut unserer Bürger. Amerika kann den Frieden nicht allein sichern", sagte er. "Wir können nicht alleine handeln. Auch in Afghanistan nicht."

Und eine schlief ganz friedlich

Und dann ist da noch der Rest der Welt. Der Nahe Osten, Israel und seine Siedlungen, die Palästinenser und ihre Hamas, der Iran und seine Atombombe. Nordkorea, China, der Hunger, die Armut, die Klimakatastrophe. "Er kommt mir vor wie ein Schach-Großmeister, der sechs Partien simultan spielt", so Henry Kissinger über Obamas außenpolitische Herausforderungen. "Er hat allerdings noch kein einziges Spiel beendet."

Er hat wenig Zeit, er weiß, ein paar Jahre nur. Eigentlich wäre er am liebsten sofort wieder zurückgeflogen nach Washington. Doch das Protokoll gebietet das Staatsbanquet am Abend, einen Blick auf den Fackelzug zu seinen Ehren.

Barack Obama hatte ein paar Freunde nach Oslo mitgebracht, auch den Schauspieler Will Smith mit Frau und der kleinen Tochter Willow. Das Mädchen schlief, als Obama vom göttlichen Funken in der Seele jedes Menschen predigte. Sie schlief, ganz friedlich an Papas Schulter.