月面にマントル由来物質、月起源のカギ 「かぐや」のデータから発見

このニュースをシェア

【7月5日 AFP】月の起源の解明にとって重要なカギとなるとされる、地殻の下層マントルに由来する鉱物「カンラン石」を月表面上に確認したと、日本の科学者チームが4日、英科学誌ネイチャージオサイエンス(Nature Geoscience)の電子版に発表した。

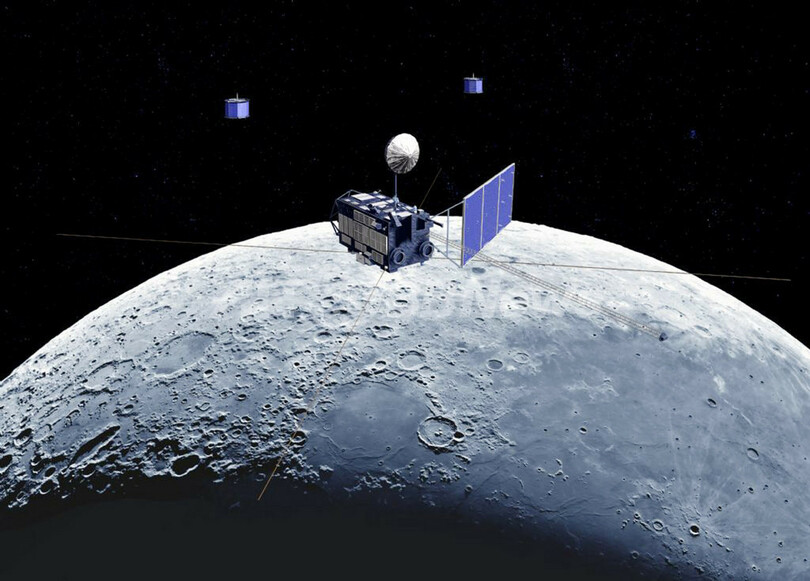

茨城県つくば市にある国立環境研究所(National Institute for Environmental)の山本聡(Satoru Yamamoto)博士らの研究チームは、2007年に打ち上げられた日本の月周回衛星「かぐや(Kaguya)」のデータを分析し、大きな衝突盆地3か所でカンラン石に富む領域を発見した。

月の起源については、約45億年前に地球に巨大天体が衝突し(大衝突)、その衝撃で地球からはぎとられてできたとする説が最も有力視されている。その際、カンラン石は球状にまとまり、表面は徐々に冷却されて長石の地殻を形成したとされる。

かぐやのデータは、地殻が形成された後、巨大な天体の衝突により深いところにあったカンラン石を豊富に含むマントルが月表面に掘り起こされたことを示唆している。

カンラン石に富む領域が発見された3か所の衝突盆地、南極エイトケン盆地(South Pole-Aitken)、モスクワの海(Moscoviense)、雨の海(Imbrium)付近の地殻は非常に薄いため、小惑星の衝突によりカンラン石を含むマントルが表面にもたらされたのではないかと研究チームは指摘している。(c)AFP

茨城県つくば市にある国立環境研究所(National Institute for Environmental)の山本聡(Satoru Yamamoto)博士らの研究チームは、2007年に打ち上げられた日本の月周回衛星「かぐや(Kaguya)」のデータを分析し、大きな衝突盆地3か所でカンラン石に富む領域を発見した。

月の起源については、約45億年前に地球に巨大天体が衝突し(大衝突)、その衝撃で地球からはぎとられてできたとする説が最も有力視されている。その際、カンラン石は球状にまとまり、表面は徐々に冷却されて長石の地殻を形成したとされる。

かぐやのデータは、地殻が形成された後、巨大な天体の衝突により深いところにあったカンラン石を豊富に含むマントルが月表面に掘り起こされたことを示唆している。

カンラン石に富む領域が発見された3か所の衝突盆地、南極エイトケン盆地(South Pole-Aitken)、モスクワの海(Moscoviense)、雨の海(Imbrium)付近の地殻は非常に薄いため、小惑星の衝突によりカンラン石を含むマントルが表面にもたらされたのではないかと研究チームは指摘している。(c)AFP