新增1例本土、5例死亡,台電群聚案PCR明早出爐、陳時中曝高端疫苗「還有備用的」

我們想讓你知道的是

針對台電大樓的群聚案最新進度,指揮官陳時中表示,目前台電大樓內部還未新增確診,但確診者的親密家人有出現1例,其他情況尚待明天早上做出PCR結果才能判定。

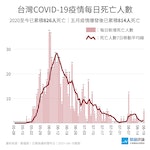

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增6例COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)病例,分別為1例本土及5例境外移入;另確診個案中新增5例死亡。

新增1例本土、5例死亡

指揮中心表示,今日新增之1例本土病例(案16006),為本國籍50多歲男性,近期無國內外旅遊史,8月18日陪家人就醫時,接受陪病者採檢確診,Ct值為22.7。個案為無症狀感染,衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治並匡列。

指揮中心說明,今日新增5例死亡個案為3例男性、2例女性,年齡介於60多歲至80多歲,發病日介5月24日至6月13日,確診日介於6月2日至6月15日,死亡日介於8月13日至8月17日。

醫療應變組副組長羅一鈞指出,今日公布的死亡個案中,有1名本身有高血壓、糖尿病史,染疫後出現肺纖維化,後來病況不佳過世;另1名則有大腸癌病史,解隔離後因大腸癌二度住院,8月由於相關併發症病逝;另2例有慢性腎臟病史;最後1位有腎臟移植病史,1月份就因為排斥反應住院,在醫院確診之後合併肺炎,加上腎臟移植的情況惡化,不幸病逝。

台電群聚新增親密家人確診,陳時中:明早PCR結果會出來

針對台電大樓的群聚案最新進度,指揮官陳時中表示,昨(18)日晚上有1名快篩陽性,早上複驗之後PCR是陰性,因此今日個案還沒有增加。

目前台電大樓內部還未新增確診,但確診者的親密家人有1例,會列入明日的案號。確診者是很小的小朋友,在8月16日有去幼兒園上課1天,目前列入居隔的大約有13名,包含同班的11名小朋友和2名老師,同時全校停課清消。

群聚感染源的部分,陳時中指出,最早7月底發病確診、位於21樓的案例,距離時間比較長。至於8月中旬發病的7樓案例,和最新確診的孕婦在同一樓的辦公室,研判也許有另外的接觸者。台電整個7樓除了居家隔離的人員外都在做PCR檢測,目前都是陰性。

因為台電是基礎維生產業,關係到電力的供應,因此陳時中早上前往台電了解情況、視察採檢動線,並要求三總在今日晚上11點前全部採檢完畢,明天早上做出PCR結果。另外,目前台電採二分之一分流上班,陳時中也想把人數拉得更少,而台電全程對員工的安全和檢驗都非常配合。

重申防疫旅館規定,房務人員不得入房打掃

近來防疫旅館人多,陳時中在記者會中重申防疫規定,包含入住的時候要主動出示居家檢疫和隔離通知,且從進入房間到完成隔離前,除了緊急狀況下要以保護生命為優先,都不得離開房間。

另外,陳時中強調,檢疫期間房間內的清潔要自行處理,房務人員不得進入房內打掃,「有些人請旅社人員進房間,但這跟平常住旅社不一樣」,用完的餐具垃圾要自行打包、綁好置於門外。有任何需要協助的都採電話聯繫,避免人員非必要接觸。

高端2日有16萬年輕人預約,陳時中曝還有「備用的」

高端疫苗的預約方面,有媒體質疑,高端本次共提供61.4萬劑疫苗,這次和上次預約兩批加起來已經有58.2萬人預約,那後續其他年輕人要預約是否會有量不夠的情形?陳時中表示,如果預約人數超過61萬,「還有備用的,應該會有通過,到時候可以再拿出來用」,並透露有正在檢驗封緘的疫苗。

此外,有媒體提問年輕族群的預約是否比較踴躍,陳時中指出,這兩天已預約超過16萬人,確實比36歲以上的民眾踴躍,但36歲以上還有其他疫苗選擇,年輕人則沒有。年輕人的資訊來源相對豐富,可以在疫苗上做他們覺得最好的選擇。

盼規定人性化,23日後考慮鬆綁同住親友共餐

記者會中,陳時中也透露8月23日之後考慮鬆綁同住親友的共餐防疫規定,「可以啦,家裡怎麼吃就怎麼吃啦」,但也只有家人一桌的規定可以放寬,與其他桌之間的距離還是要維持。目前正在研議內容,指引出來會跟大家報告。

至於應如何驗證家人的身份,陳時中坦言:「很難啦」,但強調希望不要因為防疫,讓有需要的人受到妨害,並表示看到電視報導有4歲小孩跟爸媽去吃火鍋,火鍋店的員工非常盡責,要求小朋友自己一鍋,「食藥署在QA就講過是可以的,我想說萬一這樣小孩子被火鍋燙到怎麼辦」,因此希望規定能夠人性化一點。

「我們要開的時候一直在想怎麼管理,但覺得這個問題是大家要自律的問題」,陳時中盼能夠在保護大家的前提之下,提供同住親友共餐的規範鬆綁,讓民眾生活比較正常一點。

延伸閱讀:

- 【疫苗最新資訊】一次掌握台灣COVID-19疫苗施打與購買情形

- 台灣COVID-19最新疫情與變化(持續更新)

- 解讀研究:年齡愈小的兒童,將COVID-19傳染給家庭內部成員的風險就愈大?

- 【足跡查詢】一次搜尋新北「花蓮旅遊團」確診者活動地點與時間

責任編輯:李芯

核稿編輯:羅元祺

“COVID-19”的相關議題

- 2021-08-20 無強制力的「緊急事態宣言」與「防疫疲勞」,讓東奧後的日本疫情加速陷入失控

- 2021-08-19 Delta變異株來勢洶洶,年幼的孩子可能更容易傳播COVID-19

- 2021-08-19 新增1例本土、5例死亡,台電群聚案PCR明早出爐、陳時中曝高端疫苗「還有備用的」

- 2021-08-19 緬甸疫情惡化,軍方盼與中俄合作在國內自產疫苗

- 2021-08-19 快開學了!教育部:造冊教職員疫苗覆蓋率近9成,未打疫苗者由政府補助快篩

Tags:

延續你和孩子 一輩子的約定

我們想讓你知道的是

兒子,發現未來不管是當個上班族,安穩過日子, 還是自由自在做自己,都很難抉擇吧 ? 爸了解你的掙扎。但,爸還記得,和你小時候的約定, 而爸一輩子的努力,不是要成為你的負擔,而是要當你的靠山。 所以,放心大膽去飛吧,你的夢想,爸來挺 !

當兒子在 Line上說不想當個上班族,安穩過日子,而是要和幾個同學一起創業時,我一則以喜, 一則以憂。孩子投入自己的興趣固然很好,但心中不免憂心,老爸老媽打拼了一輩子的心血,怎麼辦?在退下來之前,我想,我們該做的,就是好好規劃,讓財富變成孩子的靠山;陪妻子實現環遊世界的夢想, 過自己的生活; 讓我們這一代勇敢追夢的精神可以傳承後世...

及早規劃,別把問題留給下一代

在面臨史上最大財富世代移轉潮的台灣,超過6000億規模的資產,讓2022年遺贈稅創新高,但上千億遺產、1.7萬公頃土地無人繼承的新聞,也時有所聞。「愛,就是事先都規劃好,不要把問題留給下一代來處理。」臺銀人壽表示,不管是傳業或傳富,關鍵就在於及早規劃,幫自己和孩子想得更多、更遠,才能餘蔭子孫,傳富百年。

尤其面臨高齡社會,各種「銀色財務危機」頻傳,不少人因為失智,財產被凍結、詐騙、不當投資導致一生心血付諸流水;或是沒有預留稅源,財富縮水,留給家人的愛打折扣;甚至分產後遭棄養、空有房產但現金流不夠等,以致無法安享老後人生。即使已為家人預作準備,有些人仍會擔心這筆財富是否能被好好運用?如果下一代沒有善用這筆財富,甚至因為不善管理或揮霍而提早耗盡,導致生活品質下降怎麼辦?如何讓這份「準備」能夠有效的履行,是這群拚一代、企二代的中堅力量,必須審慎思考的重點。

兼具保障和累積資產效果, 超前佈署, 百年傳富

這幾年,為了滿足廣大國人資產傳承的需求,同時兼顧守護家人的責任,各種保險、信託等金融商品快速成長。以臺銀人壽推出的「安心傳家利率變動型終身壽險(定期給付型)」來說,不但擁有全程高保障、失能享豁免、保價可運用的優點,身故保險金還可指定分期給付,具有「類」信託功能,滿足照顧家人的需求。

有些人認為年輕時打拚事業,存好一筆退休金就能高枕無憂,但從2021年壽險業平均的死亡給付金額僅57.3萬,低於每戶平均支出81.5萬元來看,民眾保障明顯不足。若規劃投保安心傳家,以男性7年期繳費為例(繳別年繳),第一年投保後的身故保障達保費的7.08~21.78倍,提供家人更多保障,並可透過保險槓桿作用放大財產,資產傳承守護珍愛的家人。

臺銀人壽安心傳家

1. 全程高保障:身故保險金保障倍數高,守護家人安心傳家

2. 失能享豁免:第2至6級失能可免繳保費,維持保單效力

3. 保價可運用:宣告利率,可參與市場利率調整

4. 百年好傳富:資產傳承,守護珍愛的寶貝家人

5. 分期給付:類信託功能,滿足照顧家人的需求

保險「類」信託功能,讓愛安心傳家

把資產化為讓孩子勇敢追夢的靠山 及時傳愛

「安心傳家」還可以搭配「分期定期保險金給付」約定,由保險公司按約定給付受益人。「讓保險金自由分配,更貼近當事人的需求,像信託一樣」,譬如受益人如果還未成年,可以設定在某個歲數時,才可以取得保險金給付;或是分期定期給付,而非一筆領取,可以避免孩子不當揮霍、受騙,延續財富傳承的溫馨及關懷,兼具類信託功能,滿足遺族的照顧需求。

更重要的是,類信託服務在簽要保書時即可同時約定,不用額外再交簽約費、管理費,CP值更高。有形的資產背後,是無形的、期待孩子永遠幸福的愛。對這群打拼了半生,闖出了自己一片天的人來說,未來能

給孩子的最大財富,不只是一連串的數字而已, 而是傳承上一代勇敢追夢的精神!把財富交付「安心傳家」,把創業的精神留給孩子。這,才是最有價值的財富。

*本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。

*本保險部分年齡可能發生累積所繳保險費超出身故保險金給付之情形。

本文章內容由「臺銀人壽」提供。