'BOE 긴축'과 거꾸로 간 감세, 열흘만에 철회…파운드화 반등

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

중앙은행 금리 계속 올리는데

트러스, 감세 추진으로 '엇박자'

국채가격 伊·그리스보다 싸지고

S&P, 英신용 '부정적'으로 강등

취임 한달만에 지지율 추락하고

與 중진 "정책 폐기" 압박 세져

하지만 하루도 안 돼 분위기가 급반전했다. 지지율이 크게 밀리고 있는 보수당 의원들을 중심으로 정책 폐기를 촉구하는 목소리가 커졌기 때문이다. 트러스 내각 전체가 흔들릴 수 있다는 위기감이 팽배해지자 결국 고소득자에 대한 감세안을 철회하기로 결정했다.

英, 고소득자 감세안 뒤집어

영국 정부가 야심차게 발표한 감세정책 중 ‘고소득자 세금 감면’을 포기한 것은 사실상 감세안을 그대로 강행하지 않겠다는 의미란 분석이다. 파이낸셜타임스(FT)는 “트러스 총리가 다른 감세안도 철회하라는 압력에 직면할 것”이라고 전했다.

앞서 트러스 총리가 이끄는 영국 정부는 지난달 23일 공격적인 감세안을 내놨다. 1972년 이후 최대 규모의 감세 조치였다. 하지만 이 조치엔 감세로 인한 정부 재정 공백을 어떻게 메울지가 빠져 있었다. 시장에선 이를 영국 정부가 엄청난 금액의 국채를 발행해 메우는 것으로 받아들였다. 이 충격으로 영국 국채 가격은 폭락(국채 금리 폭등)했다. 영국의 30년 만기 국채 금리는 지난 8월 1일만 해도 연 2.3% 수준이었다. 하지만 감세안이 발표된 뒤 지난달 27일 연 4%를 넘어섰다. 지난달 28일엔 연 5.1%를 돌파하기도 했다.

5년 만기 국채 금리도 연 4.5%를 넘기며 이탈리아(4%), 그리스(4%)보다 높은 수준에 머물렀다. 이탈리아와 그리스 국채가 영국 국채보다 비싸다는 얘기다. 금리가 오르면 국채 가격은 내려간다. 장기 안전자산으로 여겨지던 국채가 휘청거리자 영국 연기금들은 10억파운드(약 1조6000억원) 규모의 마진콜을 받았다. 증거금 역할을 한 영국 국채 가격이 내려가자 추가 증거금을 요구했기 때문이다.

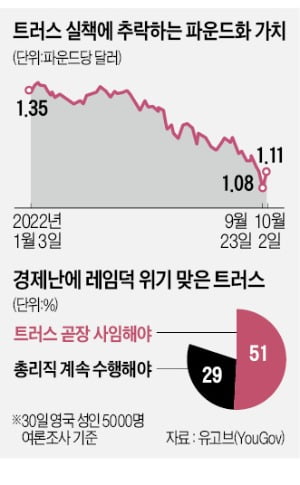

파운드화 가치도 추락했다. 지난달 26일 장중 37년 만에 최저치인 파운드당 1.03달러까지 내려앉았다. 파운드화와 국채 가격이 추락하자 영국 중앙은행(BOE)은 650억파운드 규모의 국채를 긴급 매입한다고 발표했다. 하지만 BOE의 조치가 물가를 잡으려 금리를 올리고 있는 정책 기조와 반대된다는 지적이 나왔다.

지지율 하락이 결정적 요인

영국 정부는 국제통화기금(IMF)으로부터 “감세안이 잘못됐다”는 굴욕스러운 공개 저격을 당하기도 했다. 글로벌 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난달 30일 영국의 국가신용등급 전망은 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 낮췄다.FT에 따르면 지난 1일 기준 영국 시중은행이 판매를 중단하거나 회수한 주택담보대출 상품은 1688개에 육박했다. 금리가 급등하자 주담대 금리도 덩달아 치솟아 대출금을 회수하지 못할 것이란 우려가 증폭됐기 때문이다. 이에 따라 금융 혼란이 실물경제 위기로 전이될 수 있다는 전망마저 제기됐다.

트러스 총리는 취임 한 달 만에 사임 압박에 시달렸다. 특히 고소득자에게 적용하는 최고세율 45% 폐지는 서민·중산층이 에너지 등 물가 급등으로 생활고를 겪는 시기에 불공정한 정책이라는 비판을 받았다. 지난달 30일 여론조사기관 유고브가 시행한 설문조사 결과에 따르면 “트러스 총리가 당장 사임해야 한다”는 의견은 51%로 우세했다. “총리직을 계속 수행해야 한다”는 답변은 29%에 불과했다.

이날 감세안 철회 직후 달러 대비 파운드화 가치는 1% 가까이 상승했다. 미국 뉴욕증시도 개장 직후 호재로 작용했다. 주요 지수가 동반 상승했다. 다우존스지수는 개장 직후 전 거래일 대비 1.2% 상승했다. 지난달 30일 2020년 10월 이후 최저점을 찍은 S&P500지수도 1% 올랐다.

허세민/오현우 기자 semin@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트