ニュース&イベント NEWS & EVENTS

植物の免疫システムを活性化する微生物の簡便なスクリーニング手法を開発

〜微生物と植物との細胞間相互作用に着目〜

- ●微生物を植物培養細胞と試験管内で接触させ、植物培養細胞の免疫応答の指標として活性酸素種の生成を計測することにより、微生物の植物免疫活性化能を評価する手法を開発しました。

- ●有機栽培で育てられたコマツナの内部から約30株の細菌を分離し、開発した評価手法に供しました。その結果、一部の細菌は、植物培養細胞が免疫応答反応の一環として誘導する活性酸素種の生成を亢進することがわかりました。これらの細菌を接種した植物は病原菌からの攻撃に耐えられるようになりました。

- ●開発した手法は植物の免疫システムを活性化する微生物の取得を効率化でき、微生物農薬の実用化、普及に貢献する技術として期待されます。

植物の免疫システム(※1)を活性化する微生物は、微生物農薬としての利用に期待が寄せられていますが、微生物の植物免疫活性化能を評価する簡便な手法がなく、当該微生物のスクリーニングに多くの時間と労力を要していました。

今回、東京理科大学理工学部応用生物科学科の古屋俊樹准教授、朽津和幸教授、黒川摩利大学院生(当時)らの研究グループは、微生物を植物培養細胞と試験管内で接触させ、植物培養細胞の免疫応答の指標として活性酸素種(ROS)生成を計測することにより、微生物の植物免疫活性化能を評価する手法を開発しました。この手法を利用すると、微生物が植物の免疫を活性化する能力を有するかどうかを、わずか数時間で判定することができます(図1)。

さらに研究グループは、東京都立川市の鈴木農園の協力を得て、有機栽培で育てられたコマツナの内部から約30株の細菌を分離し、開発した評価手法に供しました。その結果、一部の細菌は植物培養細胞のROS生成を亢進し、植物免疫を活性化できることがわかりました。さらに、実際にこれらの細菌を植物に接種することにより、植物に耐病性を付与できることを明らかにしました(図2)。

開発した技術は、微生物と植物の細胞間相互作用に着目したユニークな手法であり、微生物農薬の普及や安全な農業に貢献する技術として期待されます。また、有機栽培では、鈴木農園のように化学農薬を使用せずに、長年の経験を通して植物が病気にかかりにくい栽培手法を確立していますが、耐病性をもたらす科学的な要因は不明な点が多いのが現状です。今回の研究で、有機栽培で育てられた植物の内部から耐病性の鍵を握る植物免疫活性化微生物を発見できたことは意義深く、農業従事者にも興味を持っていただいています。

東京理科大学大学院 農理工学際連携コースでは、学問領域や研究室の枠を超えて、農業や食料・環境・エネルギー問題の解決を目指した学際的な研究を展開しています。今回、同コースに所属する微生物と植物の研究者の共同研究により、こうした新たな研究成果が得られました。

【研究の背景】

貧困や世界人口の増加に伴う農地不足により、食糧危機が深刻化する一方で、微生物病等の病害により膨大な食糧が毎年損失しています。化学農薬の使用は有効な手段ですが、地球環境や健康への悪影響が心配されることや、化学農薬だけでは植物の病気を防ぎきれないことが問題となっています。

そこで近年、植物の免疫システムを活性化する微生物が注目されています。植物は病原菌を受容すると、ROSの生成や防御関連遺伝子の発現、細胞壁のリグニン化、抗菌物質の産生等の免疫応答を示します。免疫応答が弱いと病原菌に負けてしまいますが、ある種の微生物はワクチンのように植物の免疫システムを活性化できることが知られており、微生物農薬としての応用に期待が寄せられています。しかしながら、従来の当該微生物のスクリーニング手法は、温室等で育成した植物体を用いた煩雑な菌の接種試験に依存しており、多くの時間と労力を要していました。また、植物体の表現型(耐病性)を指標にしているため、抗菌物質や空間占有により病原菌を排除する微生物も取得されてしまい、植物免疫活性化微生物を選択的に狙うことは困難でした。

【研究の詳細】

タバコ培養細胞BY-2は、病原性卵菌Phytophthora cryptogea由来のタンパク質であるクリプトゲインをシグナル分子(エリシター)として受容すると、病原体が感染した植物体で見られるものと同様の免疫応答を示します。朽津和幸教授らは、長年この実験系を用いた研究に取り組み、ROSの生成パターンが植物の免疫応答の指標として有効であることを見出し、植物の免疫応答を活性化する化合物を発見するなどの成果を挙げてきました。これに基づき、本共同研究グループは、微生物をBY-2細胞と試験管内で接触させた後、クリプトゲインを添加してROS生成を計測することにより、微生物の植物免疫活性化能を評価できるのではという着想に至りました。もし微生物が植物免疫活性化能を有していれば、微生物を接触させていないときと比較して、クリプトゲイン添加時のROS生成が高まるだろうという原理です。種々の条件を検討した結果、本評価手法を開発することに成功しました(図1)。

さらに研究グループは、有機栽培で育てられたコマツナの内部から約30株の細菌を分離し、開発した評価手法に供しました。その結果、多くの細菌はBY-2細胞に影響を及ぼさないのに対して、一部の細菌はBY-2細胞のクリプトゲイン誘導性のROS生成を亢進することがわかりました。

この一次評価で陽性を示した細菌Delftia sp. BR1R-2株とArthrobacter sp. BR2S-6株をモデル植物であるシロイヌナズナの幼芽の根に接触させたところ、シロイヌナズナの生育に影響を与えずに内生(※2)しました。さらに、内生させたシロイヌナズナにトマト斑葉細菌病菌Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000株と軟腐病菌Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum NBRC14082株を感染させたところ、BR1R-2株とBR2S-6株はどちらもシロイヌナズナに両病原菌に対する抵抗性を付与することができました(図2)。シロイヌナズナに感染したDC3000株の数を計測したところ、BR1R-2株を内生させた場合には0.9%、BR2S-6株を内生させた場合には7.4%まで減少していました。

さらに、より高い効果を示したBR1R-2株について、トマト斑葉細菌病菌および軟腐病菌感染時におけるシロイヌナズナの防御関連遺伝子の発現を解析しました。植物の免疫応答の代表的な経路として、サリチル酸をシグナルとするサリチル酸経路とジャスモン酸をシグナルとするジャスモン酸経路が知られていますが、BR1R-2株はシロイヌナズナに内生することでサリチル酸経路とジャスモン酸経路の両マーカー遺伝子の発現を誘導しました。さらに、両病原菌感染時にその発現を亢進しました。このように、新しいスクリーニング手法により発見した細菌が、実際に植物の免疫システムを活性化することを遺伝子レベルで証明しました。

なお、最近の研究で、発見した細菌はコマツナにも耐病性を付与できることを明らかにしました。

※ 本研究は、日本学術振興会の科学研究費助成事業(研究代表者:古屋俊樹)および発酵研究所の一般研究助成(研究代表者:古屋俊樹)の支援を得て実施しました。

【補足説明】

※1 植物の免疫システム

自然環境で生育する植物は、いつも植物病原菌による危険にさらされています。植物は、細胞表面に病原菌に対する受容体を備えており、この受容体が病原菌を感知すると免疫システムが発動します。すると、植物細胞はROSをつくりだして病原菌を攻撃すると同時に、防御関連遺伝子の発現や細胞壁のリグニン化、抗菌物質の産生等を導き、自身を病原菌から防御します。これが植物の免疫システムですが、ある種の微生物は植物の免疫システムを活性化できることが知られています。つまり、微生物が植物と相互作用することでワクチンのように働き、植物を病原菌から守ることができます。

※2 内生

微生物が植物の内部で生きることを内生といい、植物の内部で生きて害を与えない微生物を植物内生菌と言います(害を与える微生物は植物病原菌と言います)。植物内生菌は、植物内に安定に定着し、天候等の外部環境の影響を受けにくいため、微生物農薬への応用の観点からも注目されています。

【論文情報】

- 雑誌名

- Scientific Reports 2021年4月1日 オンライン掲載

- 論文タイトル

- An efficient direct screening system for microorganisms that activate plant immune responses based on plant-microbe interactions using cultured plant cells

- 著者

- Mari Kurokawa, Masataka Nakano, Nobutaka Kitahata, Kazuyuki Kuchitsu, Toshiki Furuya

- DOI

- 10.1038/s41598-021-86560-0

図1 微生物の植物免疫活性化能を評価する新しい手法 |

図2 BR1R-2株によるシロイヌナズナへの耐病性付与. 上段はシロイヌナズナがトマト斑葉細菌病菌および軟腐病菌によりダメージを受けているが、下段はBR1R-2株で前処理することにより耐病性が付与されている。 |

■ 古屋研究室

古屋准教授のページ:https://www.tus.ac.jp/academics/teacher/p/index.php?6d15&ls=jy

■ 朽津研究室

朽津教授のページ:https://www.tus.ac.jp/academics/teacher/p/index.php?32ee&ls=gk

研究室のページ:https://www.facebook.com/KuchitsuLab

■ 理工学研究科 農理工学際連携コースのページ:https://tus-riko-cross.jp/ase/

■ 東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

詳しくはこちら

関連記事

-

2024.05.16

バニラの甘い香り成分を生成する酵素を開発

~農産廃棄物由来の化合物から室温で簡便に合成可能~研究の要旨とポイント ラン科のバニラ属植物から得られるバニリンは、バニラアイスクリームやシュークリームの上質な甘い香りの主成分で、香料化合物として広く使用されています。 本研究では、酵素タンパク質を分子進化させることにより、植物由来のフェル…

-

2024.03.15

白石科学振興会 技術者・研究者育成助成に本学大学院生が採択

白石科学振興会 技術者・研究者育成助成に本学大学院生が採択されました。 受賞者 創域理工学研究科 生命生物科学専攻 修士課程1年 小嶋 華 指導教員 創域理工学部 生命生物科学科 教授 朽津 和幸 受賞題目 植物細胞の極性先端成長の方向と速…

-

2024.01.24

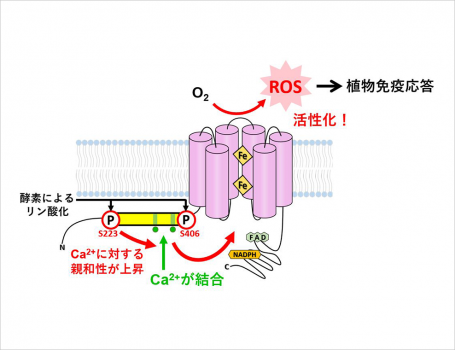

植物の活性酸素種生成酵素の活性化メカニズムを解明

~鍵はカルシウムイオンの結合とリン酸化。

植物のさまざまな生理機能の制御に向けた基礎的知見~研究の要旨とポイント 活性酸素は、一般に毒性の高い物質と考えられていますが、植物は、活性酸素種生成酵素を持ち、活性酸素を積極的に生成して免疫や成長など多様な役割に活用しています。 毒性の高い活性酸素種を生成する酵素の活性は、厳密に制御される…