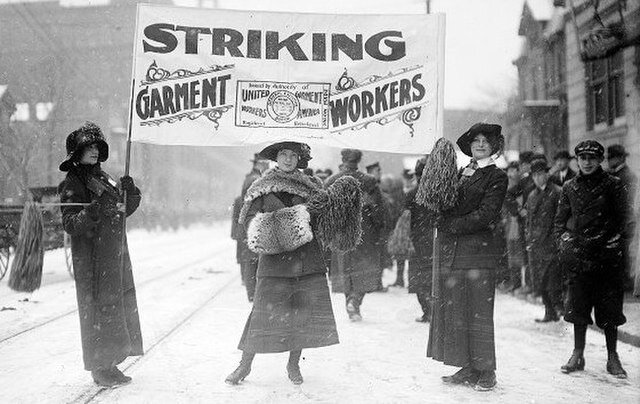

在普塔吉,女孩們展開第一場罷工

本質上,工會就是工作者聯合起來,團結一致,在職場甚至更多地方形成集體力量。這種型態的力量在美國可溯源至一八二四年,當時羅德島的普塔吉(Pawtucket)有數百名女孩——大多十幾歲,但有些僅七歲——領導了一場她們所謂的「出走」(turnout),變成美國史上的首次工廠罷工。

這些女孩在一家水力驅動的棉紡織廠上班,她們的上司前一晚開會時,決定將她們的工資削減百分之二十五,同時把原本十三至十五小時的工時再延長一小時。上司宣布這些新條件的隔天,一百零二名工人於開工時堵住工廠入口,就在工廠外頭,當著上司和其他鎮民的面開會。她們決議不進廠工作,到了第二天,她們的罷工已蔓延至鎮上其他棉紡織廠。罷工持續一週,直到其中一家工廠神祕地失火,在美國漫長而豐富的工業破壞史中,這也許是第一次工業破壞行動。火災次日,工廠老闆與十幾歲的罷工領袖協商出較合理的工時、薪資和更安全的工作條件。

工運的這個根源——普塔吉棉紡織廠——與奴隸制緊密交織,若將工會想成一種為了集體生存而反叛、抵抗、團結的必要實踐,對抗奴隸制的多面向鬥爭亦形成現代工會的另一種根源。棉紡織廠的建立與資金部分來自販奴所產生的財富,這些工廠又反過來帶動對棉花的需求,從而助長美國南方農園蓄奴體制之擴張。普塔吉的一大部分產品被稱為「廉價布料」,它們被運回農園,用來做衣服給採收棉花的奴隸穿。

儘管有可追溯的強大系脈,許多勞工史卻漠視這些奠基的鬥爭,而以一八七七年左右為起點,那年發生的鐵路大罷工標誌著一種新型勞工運動的開始,在美國工業革命中對抗日益嚴重的不平等與壓迫。這些工人聯合起來組工會,它們至今仍是代表美國工作者權益、唯一影響重大的機構。

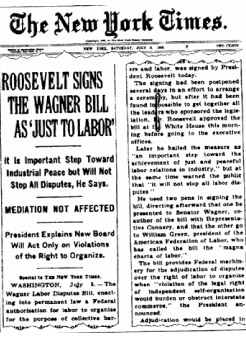

「兩萬人抗爭」是一波罷工潮的一部分;在邁入二十一世紀之前,鍍金年代一直是美國史上貧富差距最大的時期,不論當時是什麼勢力遏制著工人殘餘的憤怒與鬥志,都被那波罷工潮重創。為了因應這時期愈演愈烈的巨大勞資衝突,其中一項措施便是立法——一九三五年的《國家勞工關係法》(National Labor Relations Act, NLRA)。

工會法制退回百年前水準

《國家勞工關係法》旨在建立一套管理產業衝突的系統。法案透過它所促生的政府機構「國家勞工關係局」(National Labor Relations Board, NLRB),運用其強制雇主承認工會並協商工作條件的權力,支持勞工進行組織。國家勞工關係局代表政府對於工會的立場出現重大轉變:從壓制到所謂的「整合性預防」(integrative prevention)。立法也標誌著工會密度的轉捩點——會員人數激增,因為政府突然開始規範並保護工人的權利;同時,促使法案通過的罷工潮逐漸平息,罷工愈來愈局限於工資與福利等生計議題,這些議題通常出現在已組工會的職場進行續約之爭的期間。

當然,賦予工人組織權(right to organize)的並非《國家勞工關係法》。不管有沒有這個法案,工作者都有集會的權利,並可停止提供勞務。早在一九三五年之前,他們便已在美國及世界各地這麼做,且贏得勝利。更何況《國家勞工關係法》通過後,它曾經建立起來的層層保護幾乎立即被剝除。

一九三八年,《國家勞工關係法》才通過三年,最高法院便在麥凱廣播電臺(Mackay Radio)案的判決中裁定:工人雖不能因罷工而遭開除,卻可被永久替代。根據後來所稱之「麥凱原則」(Mackay doctrine),倘若工人是為加薪與改善工作條件等經濟性利益而罷工,雇主可聘用永久性替代者(permanent replacement)——或稱「工賊」(scabs),罷工結束時也不必讓罷工者復職。對工人來說,開除與永久替代二詞的區別毫不重要,因為兩者都表示他們失去工作。而經過短暫摸索,學會使用這個新鎮壓工具後,老闆便明白,既然能僱用工賊在罷工期間維持生產,就不必急著在談判桌上與現職員工達成協議。

儘管《國家勞工關係法》沒能提供太多保護,「麥凱原則」又帶來積極威脅,工人仍在一九四○年代中葉發動另一波大規模罷工潮,包含任職於公共設施及煤礦、鋼鐵、肉品包裝和汽車製造等產業的五百多萬名工人。一九四六年單單在匹茲堡,便有十二萬名工人罷工。這次國會沒像一九三五年那樣通過可平息衝突的法案,卻反其道而行。一九四七年,國會批准《塔虎脫—哈特利法》(Taft-Hartley Act),又稱《勞資關係法》(Labor-Management Relations Act),甚至推翻杜魯門(Harry S. Truman)總統的否決。這條惡法對工會活動設下一連串限制:禁止某些罷工與抵制行動,不許勞工組織在聯邦競選活動做政治性捐贈,以限制工會的政治權力。它允許各州通過工作權利法(right-to-work laws),這些法規最初由種族隔離法的創制者提倡,用以防止黑人與白人勞工加入相同的工會。

.jpg)

儘管遭受打擊,工會會員仍維持在全體勞工的百分之三十上下,直到一九六○年左右,當工運的領導階層日趨保守,其「生計工會主義」演變為陳腐又官僚的「事業工會主義」,而且,坦白說,不再組織工人。工運中較進步群體的「社會正義工會主義」(social justice unionism)自有其根系,可一路追溯到一八六九年成立的勞工騎士會;它在組織農民工上有所斬獲,並透過各種努力結合民權與勞權,例如馬丁.路德.金(Martin Luther King Jr.)一九六八年在孟菲斯(Memphis)聲援罷工的清潔工人。但因工會普遍未能進行組織工作,以及全球化的壓力與民主黨日益企業化,致使會員人數在一九七○與一九八○年代一落千丈。

一九八一年,雷根總統斷然開除罷工的航空管制人員,並將其「航管人員工會」連根拔除,此舉昭告天下:聯邦政府已採取反對工會的明確立場。在有工會組織的產業中,雇主們看見壓低勞動成本的良機,紛紛採用攻擊性策略來擺脫工會。打擊工會(union busting)發展成一種產業,有各式各樣的商業顧問、律師事務所、產業心理學家,以及私人保全公司的罷工管理服務。工會會員人數降至谷底。

迨二○○○年代初,我在鳳凰城組織洗衣廠時,不論是工會密度或對於工會勞工的保護,幾乎皆已退回百年前紡織成衣工會的前身,即國際女裝服飾工會成立時的水準。

紡織女工:一段被男工背叛與排斥的歷史

出於對自家傳統的珍視,勞工運動總愛追溯譜系,探究前輩組織及其合併的深義,以及它們所促成的內部文化轉變。美國的工會大多由其他工會合併而成。紡織成衣工會是國際女裝服飾工會與製衣紡織聯合工會(Amalgamated Clothing and Textile Workers Union, ACTWU)在一九九五年合併的結果,後兩者亦均為合併的產物:一九七六年,美國製衣聯合工會(Amalgamated Clothing Workers of America, ACWA)與美國紡織工會(Textile Workers Union of America, TWUA)合併,誕生了製衣紡織聯合工會;一九○○年,斗篷與襯衫業的七個小工會在紐約市聯合組成國際女裝服飾工會。

製衣紡織聯合工會是個火爆的組織性工會,主要因為它繼承了美國製衣聯合工會的文化,後者是聯合服裝工會(United Garment Workers, UGW)的進步成員與保守領導層發生內訌而分裂的結果。內訌的根源要追溯到一九一○年的芝加哥總罷工,當時,聯合服裝工會的男性領導層接受服飾業老闆偷斤減兩的和解條件,下令罷工者回去工作,但以女性為主的四萬多名工人受到前一年紐約「兩萬人抗爭」激勵,決定持續進行罷工。

為了報復女工不服從命令,聯合服裝工會的領導層試圖在一九一四年的大會褫奪這些婦女及其地方支部的選舉權,於是地方支部帶頭出走,幾乎帶走工會的所有女性成員——占會員總數三分之二,並自組工會:美國製衣聯合工會。這個羽翼未豐的工會由希爾曼(Sidney Hillman)領導,他是聯合服裝工會經選舉產生的領導人,但反叛的婦女信任他,因而請他領導新工會。他在一九一○年罷工期間是基層領導人,他的未婚妻貝西.艾布拉莫維茲(Bessie Abramowitz)則是那場罷工最初的工人領袖之一。分裂的過程很不愉快,聯合服裝工會尋釁報復,接下來幾年不斷從新工會挖角,為資方提供替代罷工者的雇員,並瞞著美國製衣聯合工會的領導層討好被罷工的雇主,簽訂爛契約。

紡織成衣工會的另一個前身——國際女裝服飾工會也經歷過內部衝突,它發生在芝加哥婦女罷工之前,並激勵了她們。國際女裝服飾工會在最初四年迅速發展,但隨後停滯不前,因為其領導層只有興趣組織男人,即熟練的裁剪師和打版師(工會雖由縫製女裝的工人組成,卻非由「女」工組成,至少當時還不是),而不願(也認為不可能)組織女性——婦女很快便從家庭血汗工廠被引進這個產業的新廠房,並占該產業工人的絕大多數。

工會的男人說女人是靠不住的士兵,會貪圖一分錢的加薪而當工賊破壞罷工,只要一找到丈夫就會離開工會。這並不符實情:這些婦女在悶熱、昏暗、擁擠的環境中長時間工作,被騙去薪資,遭上司和男同事性騷擾,有時還被侵犯,她們不准去上廁所,每天下班都要被搜身,數以百計的婦女在火災等工業事故中喪生。她們早就不惜一戰。一九○五年,克拉拉.萊姆利希和這些女工的其他領導者成立了她們自己的支部:國際女裝服飾工會二十五地方支部。

那些男人仍不承認這群女人,告訴她們若無職級更高的當選幹部在場,她們就不能開決策會議,但當選幹部又不肯跟她們開會,只私下召開他們自己的會議。有時克拉拉會得知有自己沒受邀的會議,硬闖進去。她後來說:「啊,那時我罵起人來可凶的。」經過數月的施壓與抗議,並證明她們是可組織的,這些婦女迫使國際女裝服飾工會的領導層正式承認二十五地方支部。

.png)

工人的權力,只能來自老闆嗎?

這是一本來自美國工運組織者,從工會內部反省的非虛構寫作

它不是「工會指導手冊」,而是呈現勞工運動的人性面貌

野火燒不盡──星星之火,可以燎原

蛾和火,是書中緊緊相纏的隱喻。蛾是盲目追逐火焰,或者迎向光明?火是象徵希望還是危險?

蛾的毛蟲吐絲自纏,在繭中分泌酶來溶解自己,使自身「變性」,在破繭而出的最終階段,牠必須蛻去那層緊繃的乾皮,不然就會死。

作者戴西──一個上過大學的白人女性,來到亞利桑那州鳳凰城危險的洗衣廠,企圖組織一個充滿移民工的工會。工人們日復一日在沒有安全裝置的生產線上工作,從醫院、酒店、餐廳輸送來的骯髒布巾,包裹著刀、針頭、糞尿、嘔吐物……。不需向他們解釋「階級」是什麼,看看疲憊的身體、大大小小的工傷、只夠付房租和廉價食物的薪水、不斷調快生產速度的上司──階級顯而易見。問題是,如何讓「我們」團結?

墨西哥女工阿爾瑪準備好要在洗衣廠組織工會,她影印一張張的傳單、敲同事們的家門、說服周圍的人簽工會卡、帶頭停工並將請願書甩在主管桌上。她問,「每個人都害怕,所以是什麼讓某些人跨過恐懼的門檻?全憑憤怒嗎?是勇氣嗎?那些在恐懼中倒下的人,是太害怕,或只是不夠生氣?」

黛西和阿爾瑪在這場勞工運動中是並肩的戰友、親密的朋友,但仍要面對的是,專業組織者和其協助組織的工人,核心的差距是什麼?

這本書描寫組織洗衣廠工會的艱苦過程,有珍貴的歡笑、互助、友誼,同時也反省工會內部的民主、組織者由上而下的領導性、對於掌握權力的錯誤妄想、上級工會的政治鬥爭……在勞工運動中,工人要面對的不只是資方,也包含所屬的工會及自己。另一方面,書中也爬梳美國勞工運動百年來未正視的性別議題,「工會的男人總認為女人是靠不住的士兵」,然而一九○九年受不了男性工會幹部空話而上臺登高一呼總罷工的,是一位縫衣女工。

貧富差距愈來愈大、勞動條件愈來愈糟,是全球的趨勢,還有什麼條件組織工會?反過來說,這一切使我們憤怒,憤怒促使人戰鬥,工潮正於世界各地死灰復燃,我們也需要做好團結的準備,思考團結的意義。時機到來,春風又生,野火燎原。